冬の競輪場情報

冬こそ熱く盛り上がる競輪!誰でも楽しめる競輪場に行こう

競輪場は年間を通して楽しめる施設。冬場の競輪場も白熱したレースで盛り上がります。そこで今回は、冬場の競輪場の楽しみ方やおすすめのポイントとして、冬に開催されるイベントやおいしいグルメなどをご紹介。事前の準備を万端にして、冬こそ競輪場で心ゆくまで楽しんでみましょう。

冬の競輪を開催している競輪場をご紹介

競輪と言えば、春や夏に開催されるというイメージを持っている人は多いかも知れません。しかし、競輪のレースが開催される日数は年間365日。つまり、1年中開催されているのです。また、冬の競輪場では様々なイベントが行なわれます。函館競輪場では電飾で場内が飾られる夜間のライトアップイベントや、選手たちのトークショー、自転車の乗り方講座、競輪場のコースを自由に走ることできるサイクルイベントなど、様々なイベントを開催。イベントに出かけて、普段は垣間見ることのできない選手の素顔に触れたり、競輪に関する色々な知識を身に付けたりして、競輪をもっと身近に感じましょう。また、競輪場を訪れたときの楽しみのひとつが、競輪場グルメに舌鼓を打つこと。川崎競輪場の冬期メニュー、お雑煮や、高松競輪場のしっぽくうどんなど、寒い季節に嬉しい温かい食べ物を楽しめる競輪場がたくさんあります。レースの合間に、ほかほかでおいしい食べ物や飲み物でほっとひと息入れるのもまた、冬の競輪場の魅力です。

冬の競輪場に行く前にサイトをチェック

競輪場に行く前には、訪れる予定の競輪場の公式ホームページをはじめとした関連サイトをチェックしておきましょう。競輪場の特徴やカラーを紹介するとともに、どのようなタイプの選手にとって有利な施設なのかという点に言及しているサイトもあれば、実際の選手名を挙げて、競輪場と相性の良い選手を紹介しているサイトもあるのです。また、初めて競輪場に行く人に向けてのサイトもたくさん存在します。こうした初心者向けのサイトでは、競輪の魅力や、予想するのに必要なデータを出走表から読む方法、賭式の種類と解説、自分に合った賭式の選び方などが丁寧に解説されているのです。特に初めて競輪に挑戦する人には、予備知識はとても大切。しっかりとサイトで勉強をしてから競輪場へと向かうことで、楽しさは倍増します。また、競輪用語もしっかり覚えておきましょう。例えば、競輪を行なうコースのことは「バング」。残り2周ということを示す周回板のことは「赤板」と呼びます。その他にも、スピードを落とすことは「バックを踏む」、周回しているときに選手たちがチームを組んで並ぶことを「ライン」と呼ぶなど、独特の用語が多いのが競輪です。それらの意味を知ることで、競輪がさらに楽しくなるので、事前に予習しておきましょう。

冬の競輪場に行くときの持ち物や服装とは

競輪場はほとんどが屋外型なので、冬に訪れる際は防寒対策を万全にしておきます。持っていると便利なものと言えば、携帯用のカイロです。貼るタイプのもの、貼らないタイプのものがありますので、好みに合わせて選びましょう。また、暖かさが持続するものを選ぶことが大切です。競輪場のイスはほとんどがプラスチック製かコンクリート製なので、長時間座っているとお尻が冷えてしまう可能性があります。そこで、携帯用の座布団やエアークッションを持っていくと便利です。あまりに大きなものはかさ張って荷物になるので小さくたためるものを選びましょう。服装は、寒さ対策のためにと、中にたくさん着込むのはおすすめしません。熱気で暑くなったり、レースで白熱したりしたときのために、着脱しやすいものを重ね着して調節できるようにしましょう。ニット帽や手袋、ネックウォーマーなどの防寒小物もおすすめです。

競輪は日本発祥のスポーツです。スポーツでもありギャンブルでもある競輪はオフシーズンがなく、一年を通じて行なわれているため、冬場に雪が降って思うように練習ができなくなる新潟など、寒冷地の選手たちが、冬季だけ暖かい地区に移動し練習をすることもあります。一年を通じて行なわれる熱いレースと競輪選手の情熱が、競輪人気のもとなのです。

読売新聞社杯全日本選抜競輪

競輪のレースは6つのグレードに分けられており、毎年12月30日に開催される最高峰のレースであるGP、KEIRINグランプリを頂点として、GⅠ、GⅡ、GⅢ、FⅠ、FⅡと6つにランクが分かれています。また、選手には階級が定められていて、その階級によって出場できるレースが変わり、レースのグレードが上がる毎に獲得賞金は上がるため、選手はひとつでも上の階級を目指し日々鍛錬に勤しんでいるのです。

競輪のレースは365日行なわれていますが、冬の代表的な競輪のレースのひとつが毎年2月上旬から中旬頃に開かれるGI競走の「読売新聞社杯全日本選抜競輪」。読売新聞社杯全日本選抜競輪はもともと、現在のG1レースにあたる大きなレースのなかった夏季に行なわれていましたが、2001年度から実施された競輪の番組制度改革に伴い、冬季の開催となりました。優勝者は自動的に年末最大のレース、KEIRINグランプリに出走できます。

読売新聞社杯全日本選抜競輪に出場できる選手は各都道府県において最も成績を残している選手を中心に選抜され、毎回若干変更・修正されるものの、概ね半年の選考期間と最低出走回数、成績を考慮して正選手108名、補欠選手8名を選抜します。競輪では独自の勝ち上がり方式でレースが行なわれており、この100名を超える選手の中から勝ち上がった選手が読売新聞社杯全日本選抜競輪の頂点に立つのです。このレースの優勝賞金(副賞を含む)が2016年(平成28年)の第31回大会では2,990万円(副賞を含む)となり、高額賞金を獲得できるレースであることが魅力のひとつ。

競輪選手は才能より努力

競輪選手になるには競輪学校に入らなければなりません。インターハイで優勝するなど自転車競技での輝かしい実績を背負って競輪学校に入学する人もいれば、中野浩一選手が陸上から転向したように、他の競技から転向する人も多くいます。中には冬季オリンピックである長野五輪のスケートで銅メダルを獲得した植松仁選手が競輪学校のオリンピックメダリスト特別枠で入学し、競輪選手に転向した例があるのをご存知でしょうか?

競輪はもともとの才能というよりも本格的に本人がどこまで自分を鍛え抜けるかということが重要な競技であると、多くの選手が語っています。競輪は一年中続くレースに出続けるための体調管理や自転車の整備など自身で管理しなければならない要素が多いのです。自転車をバラバラにした状態から選手自身がバッグに入れて持ち運び、組み立ててレースに立ちます。

一流の競輪選手に必要な技術

競輪学校では自転車をまっすぐに走らせることから訓練が始まりますが、実際のレースでは横に居る選手と絶妙な距離を取りながら優位に立つためにハンドルさばきが重要。また、他の選手と接触しながら抜かされそうになったときに倒されないようバランスを取ってレースを続ける技術や、先行する選手の後ろについて風圧を防いでから直線で一気に飛び出して勝つ技術といった、人間関係の駆け引きやレース戦略が勝敗を大きく左右します。

これらは自分がレース中に身に付けていくしかなく、ずばぬけた運動能力がなくても技術が優れているために一流になれる選手も。また、競輪はスポーツでもありギャンブルでもあるため、お客様が納得し、感動するレースを続けなければならず、そのプレッシャーや責任感に応える人間性も大切。競輪選手は自分を律して努力し続けるプロアスリートなのです。

体力こそが重要となる競輪は、冬は選手のコンディション作りが勝敗を大きく分けます。ビッグレースも開催され、翌年からのランキングにも影響が出る大切な時期です。また、ロードレースなどはオフシーズンになるので、この時期の体力作りが次のレースに大きく影響します。

競輪選手のランク

寒空の下でも全身の筋肉を駆使して自転車のペダルを漕ぐ競輪選手は、6つのランクに分かれており、下位からA級3・2・1班、S級の2・1・S班です。ピラミッドの構造で、上位になる程人数が減り、A級3班がおよそ1,200名なのに対し、S級1班は300名程です。さらに、S級S班はわずか9名となっており、競輪選手の頂点に位置付けられています。ランクの判別は、選手が着用するパンツの色です。A級の選手は緑色のライン、S級の選手は赤色のライン、S級S班は赤ベースとした地に黒のラインが入っています。

ランクは1年に2度、成績に応じて強制的に入れ替えられる仕組みになっており、S級の下位200名と、A級の上位200名が対象です。ランクが上がれば、獲得賞金の高いレースに参戦できようになるため、S級の選手はランク落ちしないように、逆にA級の選手はS級に昇格するために一層力が入ります。競輪学校を卒業したばかりの新人は、最下位のA級3班からスタートし、徐々にランクアップを図ります。新人選手に限らず、もしA級3班で長期間成績を残せないと、競輪選手の免許をはく奪されるので、競輪選手はとても厳しい実力社会の中で活躍していることになります。

ヤンググランプリ

年末に行なわれ、若手の登竜門の要素を持ったG2レースです。競輪の1年の締めくくりは、12月30日のKEIRINグランプリですが、その前日、つまり12月29日に開催されるのが通例です。出場できるのは、新人のうちその年の9月までの成績上位者や、オリンピック開催年にはその代表選手のみ、計9人です。以前はトーナメント形式で行なわれていましたが、現在は1レースのみでの勝負となったため、レースは異様な緊張感に包まれます。新人と言ってもすでにS級1班の実力者が参戦することもあります。開催場は持ち回りで毎年変わります。

このヤンググランプリの前日には、ガールズグランプリが開催されます。このレースは女子レーサーの頂点を決めるもので、ヤンググランプリ同様、女性の意地がぶつかり合って華やかに盛り上がります。

冬の装備

競輪を除いて、冬はロードレースをはじめ、自転車レースはオフシーズンを迎え、レーサーや自転車愛好者にとって、この季節はトレーニングに費やすことが多くなります。冬は持久力を付けるために長距離走行を取り入れる人が多いようですが、そこで重要なのが冬の装備です。

自転車は風を全身で浴びるので、冬季は体感温度も低くなり、体力の消耗も激しくなるので、露出を抑えるだけでなく保温性のある装備が必要となります。重ね着で寒さをしのぐこともありますが、気温の変化によって暑くなったときは、脱いだウェアを収納するスペースがありません。また、重ね着は風の抵抗も増えるので、できるだけ身軽にしたいと考えるのが一般的です。

インナーに保温性のある物を着用し、その上から長袖のウィンドブレーカーや長袖ジャージを着たり、あるいは半袖のウェアにアームウォーマーを付けるなどして防寒性を高めます。グローブは、冬用の厚手の物を着用すると良いでしょう。春・秋用に比べて伸縮性は劣りますが、その分指先までしっかりと保温してくれます。首から頭部にかけては、ネックウォーマー、イヤーウォーマーが欠かせません。着用するとしないでは大きな違いがあり、寒さが厳しいと練習も辛くなります。また、足元も冷えるので、風を通さない厚手の靴下を履き、つま先までしっかり防寒しましょう。

冬の装備は練習内容にも影響してきますので、サイズや素材など自分に合ったものを選ぶことが大切です。

競輪界最大のイベントである「KEIRINグランプリ」が年末に行なわれます。多くのファンが見守る中、栄冠を獲得しようと一発勝負のガチンコレースが繰り広げられます。その一方で、機械工業の振興や社会活動の振興を目的とした「RING!RING!プロジェクト」も動いており、いろいろな未来を見せてくれます。

KEIRINグランプリ

12月30日に開かれる「KEIRINグランプリ」は、競輪界の王座を競うレースで、1年を締めくくるレースとしても見応えたっぷりです。GIよりも格上のGPグレードとして、競輪での最高峰のレースと位置付けられており、その年の競輪界の実力日本一を決定する競走と言われています。競輪では通常、トーナメント方式で予選レースが展開されますが、このレースに限っては、一定の条件により選出された9人のS級選手による1レースのみ行なわれる、文字通り一発勝負の戦いです。

また、ほとんどのレースが1,625mまたは2,025mの距離で行なわれているのに対し、このレースだけは2,825m(400mバンク7周)で行なわれ、競輪でのレース中で最も周回が多いレースとなっています。出場資格は、その年のグランプリ開催日においてS級に所属しており、その年のGIで優勝した選手と獲得賞金額の上位選手となります。また、世界選手権自転車競技大会や夏季オリンピック開催年では、世界選手権やオリンピックで、自転車トラックレース競技のメダリストにも出場資格が与えられる場合があります。

この大会に出場することは、選手にとっては大変な名誉であり、出場することで特典も得られます。優勝者には、翌年のKEIRINグランプリ直前までの1年間、出場するすべてのレースで1番枠に固定される特典が与えられる他、「グランプリ・チャンピオンユニフォーム」を10月に開かれる朝日新聞社杯競輪祭までレースで着用することができます。また、出場者全員が翌年のKEIRINグランプリ直前までS級S班に在籍でき、翌年の全GIレースにおいても優先出走資格が与えられまる他、「グランプリユニフォーム」を、朝日新聞社杯競輪祭までレースで着用することができます。

一発勝負なので、選手はこの日のためにコンディションを整え、最高の状態で臨み、レース中は多くのファンが固唾を飲み込んで、レースの行方を熱く見守っています。

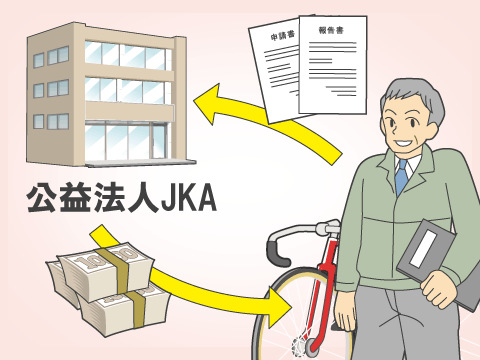

RING!RING!プロジェクト

競輪・オートレースをとりまとめる公益法人JKAは、毎年競輪・オートレースの収益金を社会貢献活動に活かす補助事業を行なっています。この補助事業は、自転車・モーターサイクルの技術開発や人材育成、機械工業でのものづくりなどを支援する機械工業振興と、社会環境や国際交流の促進、社会福祉、災害復興活動などを支援する公益事業振興に分かれ、それぞれの分野で補助金を支給しています。こうした活動を「RING!RING!プロジェクト」と称して、これまで多くのものづくりや社会活動で実績を上げています。補助金は毎年設定する補助方針に沿ったものが選ばれ、補助事業を受けたい組織・団体は、事業の目的や実施方法など計画書を提出して、審査を受けます。採用された場合は補助金交付申請を提出し、計画通りに事業を実施したあとに自己評価を提出します。事業完了後にJKAに完了報告書を提出すれば、それに応じて補助金額が決定され、補助金が支給されます。自転車やモーターサイクルの技術に関する取り組みは重点とされていますが、それ以外に機械工業や健康・福祉、医療、教育など広い分野に補助をしています。

年末になると、歳末助け合い運動や炊き出しなど、人間同士助け合う姿が見られます。この補助事業も、小規模な組織や団体でも、社会に役立つ大きな夢を持っていれば、その実現を応援するもので、それが将来に豊かな社会へと実を結ぶことを願って進められています。